Mangiare è un’attività davvero pervasiva, un palinsesto di gusti, ritualità, simbolismi e ricordi proustiani. Se il bavarese Feuerbach ci ha fatto riflettere sul fatto che siamo ciò che mangiamo, è innegabile anche da un punto di vista fisiologico che, attraverso la digestione e il metabolismo, noi interiorizziamo quel che mangiamo. Il cibo insomma ci va a ‘costruire’ e a modificare da dentro giorno dopo giorno. E questo è evidente, senza bisogno di scomodare la dimensione spirituale del cannibalismo e neppure quella prosaicamente ‘muscolare’ dei belloni da palestra e dei loro mastelli di polveri proteiche.

Il cibo, naturalmente, ha anche un profondo valore culturale e identitario che a volte approda a derive discriminatorie, come l’usanza di contrassegnare alcuni popoli con epiteti che sono quasi una metonimia ‘culinaria’: gli inglesi che chiamano frogs (rane) i francesi, che per le zampette di questi anfibi hanno un debole o gli americani che chiamano noi italiani ‘macaroni’, per l’atavica passione per i carboidrati. Insomma, comunque la si veda, nutrirsi è una storia delicata. E non sorprende la levata di scudi di tanti connazionali di fronte alla prospettiva di ritrovarsi a mangiare insetti in forma più o meno celata (sfarinati di cavallette) o la cosiddetta carne artificiale.

Per quanto riguarda gli insetti, a ben guardare, è solo di un problema di contesto. Quello che a noi fa rabbrividire, per 2-3 miliardi di persone al mondo è letteralmente ‘pane’ quotidiano. Molto diversa la storia della carne ‘artificiale’ o ‘sintetica’, che rappresenta un vero e proprio novel food, sul quale si stanno lanciando molte startup, dagli Usa a Israele.

Ma i consumatori italiani come reagiranno a queste nuove offerte alimentari? “È molto probabile – afferma il professor Marino Niola, antropologo e divulgatore scientifico – che ci sarà una fascia di consumatori aperta alle novità, disposta a provare tutto e che probabilmente non avrà problemi a mangiare gli insetti. Da questo però a farne un cibo di consumo quotidiano, o quasi, ce ne corre”. Ma intanto grilli e cavallette hanno già trovato i loro testimonial ‘top’. AstroSamantha (Cristoforetti) in un video virale su TikTok sgranocchia uno snack al ‘grillo-mirtillo’, e più di recente Fiorello ha presentato larve al curry e grilli essiccati su ‘Viva Rai Due’, anche se poi ad assaggiarli, alle 7 del mattino, è stato un ragazzo del cast.

Celebrities a parte, una nicchia gastro-entomologica ce l’abbiamo anche noi e da epoca non sospetta. Un grande classico sul versante larve è il ‘casu marzu’, il formaggio sardo ‘animato’ dalle larve della mosca Piophila casei, tra l’altro Presidio Slow Food. Mentre il rosso acceso di Alchermes e Campari per anni è stato ottenuto dalle cocciniglie, ‘allevate’ sui cactus delle Canarie. Gli insetti, più che un cibo del futuro, sembrano un retaggio del passato remoto. Nel Nuovo Testamento si legge che San Giovanni Battista si nutriva solo di locuste condite con miele selvatico. “È vero – ammette Niola – ma non a caso era considerato una persona un po’ particolare, vestita di pelli, oggi lo definiremmo un ‘freak’. Addirittura, alcune sette del primo cristianesimo, vegetariane integrali, manipolando i testi sacri hanno ‘tolto’ dalla sua alimentazione le locuste, in quanto cibo di origine animale, scrivendo che il Battista si nutrisse solo di miele, per farlo sembrare vegetariano integrale anche lui. Attraverso il cibo, insomma, si fa di tutto”.

Anche il grande Aristotele scriveva che si possono mangiare locuste, farfalle, larve. Mentre i romani, come testimonia Plinio il Vecchio, andavano pazzi per le larve del ‘cossus’ (il rodilegno rosso), allevate a vino e farina. Insomma sembra quasi che per noi occidentali mangiare insetti sia il recupero di una tradizione. “I gourmet romani, almeno le punte più avanzate – commenta Niola – mangiavano di tutto ed erano abituati a tutto, erano globish. Ma il popolo no. È questo il fatto. Anche da noi ci sono quelli che mangiano le lumache, ma alla maggior parte della popolazione fanno orrore. La stessa cosa per le rane. Le variabili da considerare sono il bisogno, l’abitudine e gli atteggiamenti ‘ancestrali’ nei confronti di certe specie animali. La maggior parte degli uomini infatti di solito consuma specie che tassonomicamente non sono né troppo vicine, né troppo lontane. Noi occidentali non mangiamo il cane, perché ci è troppo vicino, anche sul piano delle relazioni; gli inglesi, per la stessa ragione non mangiano il cavallo; altri non mangiano il serpente perché tassonomicamente è troppo lontano. E d’altronde basta prendere l’Antico Testamento, la Genesi, il Levitico per trovare tutta una serie di tabù. Perché la cucina è sempre stata fatta di totem e di tabù. Anzi come dico in un mio libro, di Totem e ragù”.

Intanto, in attesa dei tour enogastronomici all’insegna dell’extreme taste tourism, da anni Paesi come gli Usa hanno sdoganato zampe e ali a tavola; nel menu di alcuni ristoranti di fascia alta si trova, accanto al filet mignon, anche i tacos ai grilli di qualche allevamento ‘Dop’. “Ritengo che il fatto che altre nazioni e società consumino gli insetti – prosegue Niola – dalle nostre parti non significhi molto. Per noi le locuste restano il simbolo del flagello biblico e non credo che in tempi brevi possano diventare un cibo prelibato. Penso che la risposta possa venire dall’agricoltura e dalla diffusione della dieta mediterranea che, tutto sommato, resta sempre il regime più sostenibile, perché esercita meno pressione sulla salute, sull’ambiente e dunque sui rapporti sociali, che sono strettamente legati ai rapporti con l’ambiente”. Certo di fronte alla prospettiva della desertificazione da cambiamenti climatici che renderà sempre più limitate le aree coltivabili, l’ipotesi di sfamare il mondo con l’agricoltura sembra un po’ traballante. “Anche su questo gli scienziati non sono concordi e probabilmente non succederà – rassicura Niola – Gli umani hanno inventato il progresso, che consiste nell’inseguire le trasformazioni dell’ambiente per adattarsi; siamo la specie più adattogena sul piano evolutivo. Prima o poi la scienza troverà un modo per far fronte a questi problemi, che non sappiamo se sono destinati a durare. Potrebbe essere solo una fase”.

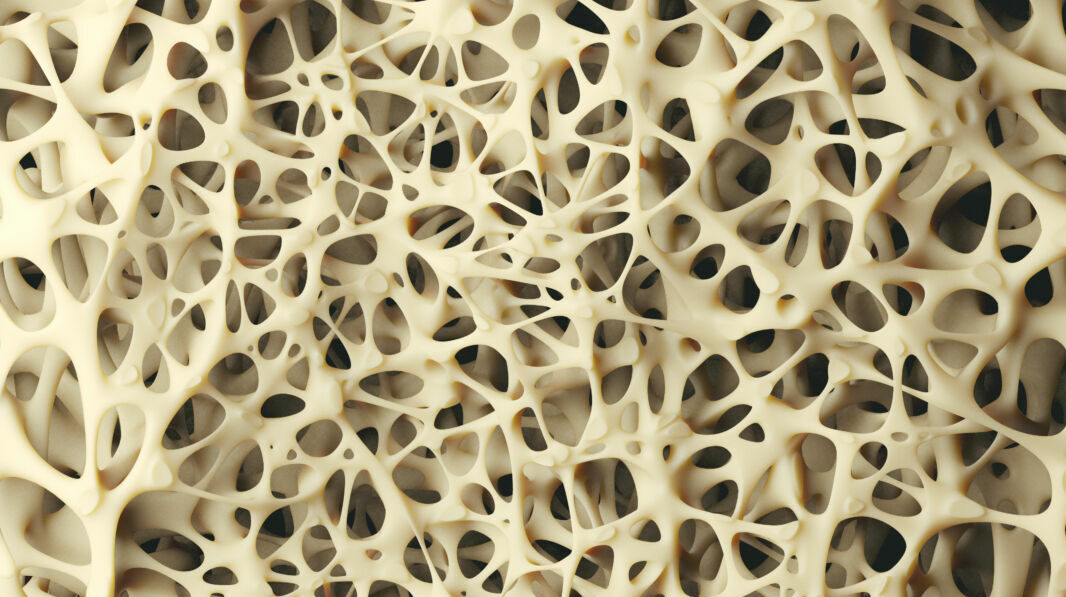

Insomma le cavallette non sembrano destinate ad entrare nella nostra comfort zone. Come anche la carne in provetta o di sintesi. “Vedo davvero difficile l’accettazione del consumatore per la carne sintetica – riflette Marino Niola – anche perché va in collisione con alcune credenze profonde, che non riguardano solo il cibo, ma il rapporto con gli esseri viventi. La carne sintetica ci mette di fronte ad una realtà, che è quella della ‘parte senza il tutto’, e questo crea disagio. Io stesso avrei qualche problema a mangiare carne sintetica, non tanto per il sapore, che può anche essere buono, quanto per cosa questo significa. Penso che la soluzione non sia la carne sintetica, ma ridurre il consumo di carne, migliorare la qualità degli allevamenti e soprattutto eliminare quelli intensivi e i maltrattamenti degli animali legati agli allevamenti su larga scala”.

I consumatori delle leccornie da terzo millennio in Occidente saranno solo delle avanguardie ristrette, che fanno presagire una nuova tassonomia dell’Homo dieteticus, mentre il resto di noi si limiterà a sviluppare delle neofobie alimentari? “È probabile che ci sarà da aggiungere qualche nuova ‘tribù’, come i mangiatori di grilli o di carne sintetica – ammette Niola – come d’altronde è stato per il sushi e la cucina giapponese. Potrebbe emergere dunque una tribù degli insettivori, per ragioni magari ideologiche, di filosofia della vita, come anche non escludo che possano esserci alcuni che si convertiranno alla carne sintetica, magari gli animalisti, per una scelta cruelty free, perché in questo modo si eviterebbero maltrattamenti e violenza sugli animali. Ma in tempi brevi, nell’ordine di decenni, non prevedo grandi cambiamenti”.